OM-5 Mark II × 写真家 秦 達夫 ~その瞬間を、ありのままに。アウトドアカメラOM-5 Mark II~

掲載日:2025年06月17日

掲載日:2025年06月17日

趣味への情熱はギアへのこだわりと比例する

僕が思うに身の丈よりほんの少しだけ背伸びをしながら、厳選に厳選を重ねてこだわりの末に出会ったギアを使う。そこにこそ趣味の醍醐味があり本当の「格好よさ」が投影されるのだと思います。

「こだわり」とは、言い換えれば「探し迷う」こと。その時間こそが、趣味ならではの贅沢な楽しみ方ではないでしょうか。

そして今、このページを読んでいるあなたは、きっと趣味に対する熱量がとても高い方だと思います。特にアウトドアシーンにおいてスマホ撮影では物足りなさを感じ始めている方。

OM-5 Mark IIは、そんなあなたの「こだわり」を形にした逸品です。過酷な自然環境でも信頼できるタフな設計。さらに、コンピュテーショナル フォトグラフィをはじめとする多彩な機能をコンパクトなボディーに凝縮しています。もし、一眼カメラの操作に最初は不安があるという方は、簡単に撮影を楽しめるシーンモードも搭載されているので安心です。

OM-5 Mark IIはアウトドアライフと撮影を両立させてくれるパートナー。どんな瞬間も逃さず捉えることができるこのカメラは、あなたの趣味の世界をより深く豊かに広げてくれることでしょう。

さあ、OM-5 Mark IIとともに、新しい冒険を始めませんか。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

38mm相当*/Aモード/1/320秒/F5.6/ISO 200/-0.7EV/手持ちハイレゾショット

小型軽量システムと耐環境性能はアウトドアシーンをアシストする

本体重量は418g(付属充電池およびメモリーカード含む)。ペットボトル500mlよりもはるかに軽い。しかもIP53の防塵・防滴に対応した信頼あるボディーになっています。しかし「IP53」と言われてもピンとこないですよね。「IPコード」とは塵・水などの外的要因から内部をどの程度保護できるかを等級化して数字で表したもの。当然、数字が大きいほど保護効果が高いことを意味します。OM SYSTEMフラッグシップカメラのOM-1 Mark IIと同じ防塵・防滴性能を持っており、OM-5 Mark IIのコスパの良さを伺わせます。

気になる描写特性についてですが、かつて僕はOM-D E-M1 Mark IIIで撮影した個展を開催しており、とても綺麗なプリントで山仲間や写真愛好家から大きな評価を頂きました。OM-5 Mark IIの描写も同等と感じています。

小型軽量でありながらプロスペック。アウトドアシーンで最も重要なポイントだと思います。

カメラに付着した飛沫はあっという間に凍り付いてしまった。無理に剥がすことはせず撮影を続行、カメラのトラブルも起こることなく撮影を楽しむことができた。

ただしレンズ表面に付着した雫は凍る前に拭き取り撮影。

激しく流れる沢に右手を伸ばし、左手は雪面に置き身体を安定させます。ファインダーを覗き込めないので背面モニターを見ながら撮影。カメラやレンズに絶えず水飛沫があたり手袋はあっという間に濡れてしまった。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

16mm相当*/Sモード/1/500秒/F11/ISO 400/-1.0EV

古き良きデザイン

デジタル製品の多くは、タッチパネルを多用したシンプルなデザインへと進化しています。スマートフォンはその代表例でしょう。タッチパネルは可動部であるダイヤルやボタンを排除し機械的なトラブルを回避できる利点があります。この流れは今後ますます加速していくと私は予想しています。

しかし、一眼カメラにおいては、必ずしもシンプルなデザインが最良とは言えません。一眼レフカメラの歴史は1950年代に始まり、シャッターボタン、ファインダー、レンズマウントといった基本的なレイアウトは、大きな変更なく現在まで受け継がれています。操作系は1980年代にAE(自動露出)やAF(オートフォーカス)が加わり若干の変更がありましたがデザインに大きな変化はありません。

つまり、現在の一眼カメラのデザインは「完成形」とは言えないまでも、長い年月をかけてユーザーに広く受け入れられてきた、洗練されたスタイルだと言えるのです。

OM-5 Mark IIは、そんな一眼レフカメラの伝統を継承したデザインを持ち、古き良き時代の雰囲気を感じさせ、持つことに喜びを覚える一眼カメラです。

また、斬新なボディーカラーであるサンドベージュは、アウトドアファンにとって魅力的なのではないでしょうか。

写真表現の幅を広げる撮影機能

<基本撮影に必要な代表的機能>

- 小型軽量、防塵・防滴性能

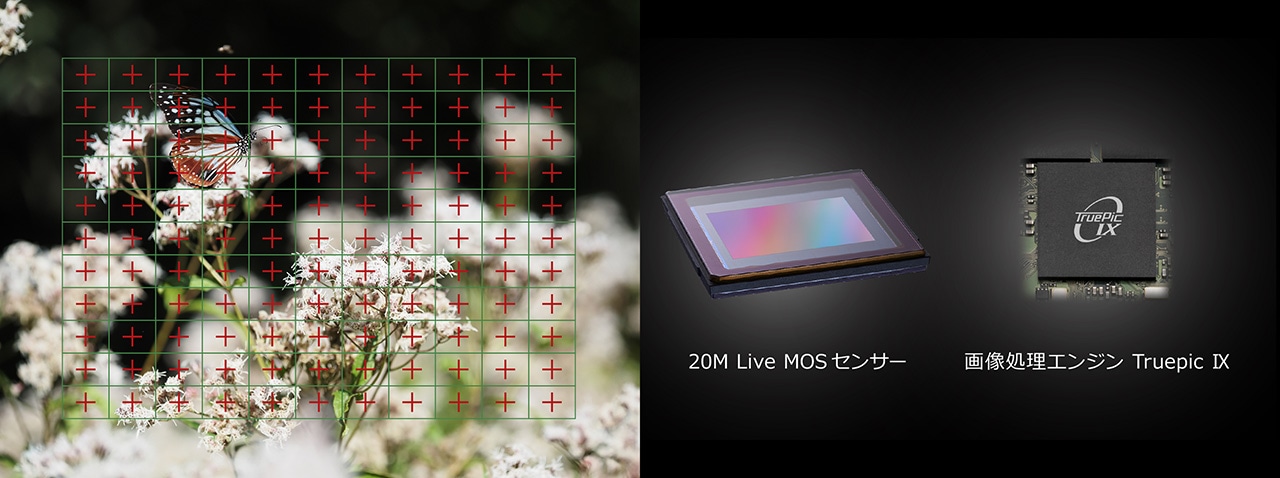

- 121点オールクロス像面位相差AF

- ボディー内5軸手ぶれ補正機構搭載機能

- 星空AF

- ダストリダクションシステム(スーパーソニックウェーブフィルター搭載)

- 22種類のシーンモード

- WEBカメラ UVC(USB Video Class) / UAC(USB Audio Class)規格対応

*各機能の詳しい情報は、OM-5 Mark II 製品ページをご覧ください

ここにリストアップした機能は基本性能の一端ですが、この価格帯のクラスで搭載されているカメラは希だと思います。特にセンサーの大半の部分で縦・横位置関係なく高速なAFを実現した「121点オールクロス像面位相差AF」は抜群の信頼性を持っています。最上位機種の半額程度の予算のカメラにここまで搭載するとはOM SYSTEMがこのカメラに掛ける情熱は半端ないと思います。こだわるべきところはこだわり、削ぐところは削ぐ。それが本来のカメラの姿だと思います。

背後からガサガサ音が聞こえ振り向くと猿が木の上で枝の皮を食べていた。慌てずにゆっくりと望遠レンズに切り替え撮影。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO

300mm相当*/Aモード/1/200秒/F4.0/ISO 200/+0.3EV

動く被写体に対してフォーカスモードをコンティニュアスAF(C-AF)にすることが多いが、この雷鳥は霧の中じっとしておりシングルAF(S-AF)で充分対応可能。しかし、コンティニュアスAFにて撮影。なぜなら雷鳥をファインダー内でロックオンし撮影ポジションをゆっくりと変え撮影するため撮影距離が絶えず変わるからだ。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

90mm相当*/Aモード/1/640秒/F4.0/ISO 400/±0.0EV

<おすすめの機能「コンピュテーショナル フォトグラフィ」>

OM SYSTEMのカメラには、撮影後にPCなどで合成処理していた技術がカメラに搭載されており、総称として「コンピュテーショナル フォトグラフィ」と呼ばれています。

OM-5にも同様の機能が搭載されていたが、今回OM-5 Mark IIではコンピュテーショナル フォトグラフィ機能の呼び出しが簡単に行える専用の「CPボタン」が付き、より使い勝手がよくなりました。CPボタンには「ハイレゾショット(三脚/手持ち)」「ライブND撮影」「深度合成撮影」「HDR撮影」「多重露出撮影」機能が登録されていて、その他にも「ライブコンポジット」機能があるが、ライブコンポジットについてはCPボタンからではなく、モードダイヤル「B」⇒「Live Comp」で設定することが可能です。

その中から、僕がおすすめする機能をいくつか紹介したいと思います。

【ハイレゾショット機能】

簡単に説明すると撮影画素数を増幅するシステム。最大約5000万画素(Jpeg)のデータを作り出すことが可能。「三脚ハイレゾショット」と「手持ちハイレゾショット」がありCPボタンから呼び出すことができる。

朝日に照らされる雪渓。雪の質感を引き出すための三脚ハイレゾショット機能を使用。質感高く描写することができた。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO

300mm相当*/Aモード/1/2500秒/F8.0/ISO 400/-1.0EV/三脚ハイレゾショット

霧の森。静寂な雰囲気を引き出すポイントは樹々の質感を精密に描写することと僕は考えている。車道脇だったため三脚使用が難しく手持ちハイレゾショット機能で撮影したが、強力な手ぶれ補正のおかげで、ブレずに撮影する事ができた。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

84mm相当*/Aモード/1/6秒/F5.6/ISO 200/+0.3EV/手持ちハイレゾショット

【ライブND機能】

NDフィルターを使うことなく、複数の画像を合成して疑似的に露光時間を延ばすことでスローシャッター効果を可能にする撮影機能。段数としてND2~ND16の4段相当のスローシャッターを可能にします。使用できる撮影モードはM・Sモード、ISO感度は800までとなっています。リアルNDフィルターはレンズ径各種を揃える事に難があり管理が大変です。しかしライブNDは機能としてカメラに搭載されているので、そのわずらわしさから解放されます。

雲海がゆっくり動いていることが見えたので、ライブND機能を使用しシャッター速度60秒で撮影。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO

80mm相当*/Sモード/60秒/F13/ISO 64/-0.3EV/ライブND(ND16)

【ライブコンポジット機能】

僕が惚れ込んだ機能の1つです。ライブコンポジット機能がなければOM SYSTEMを使っていなかったかもと言っても良いくらいです。ライブコンポジットとは連続で自動撮影を行い明るく変化した部分だけをカメラ内合成する機能です。所謂「比較明合成」です。特に星の軌跡撮影に効果を発揮します。“ライブ”と名の付く通り撮影中はカメラ背面モニターに星の軌跡が伸びていく姿が映し出されるので、撮影途中の待ち時間も楽しく過ごせます。僕の他にもこの機能が使いたくてOM SYSTEMを使っていると言う声をよく聞きます。

南西方角の空。下には星景写真を楽しむ写真愛好家達の懐中電灯の灯り。星の軌跡と懐中電灯の軌跡が露出オーバーになる事なく写し出された。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

16mm相当*/Mモード/10秒/F4.0/ISO 1600/±0.0EV/ライブコンポジット215コマ

黎明のグラデーションと星の軌跡を撮影。バルブ撮影では露出がオーバーになってしまうが、ライブコンポジットならば適切な露出で撮影できる。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

14mm相当*/Mモード/10秒/F2.8/ISO 1600/±0.0EV/ライブコンポジット323コマ

<その他のおすすめ機能>

【タイムラプス動画(インターバル撮影機能)】

簡単に説明するとパラパラ漫画のような動画撮影ができる機能。一定の間隔で連続撮影した写真を連続再生し、動画としてカメラ内で生成するシステム。露出平均化機能もあり撮影現場の露出変化にも対応可能。

星空と雲。タイムラプスで撮影すると星と雲の動きが良くわかる。この後は雲に覆われてしまったので撮影はとりやめた

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

14mm相当*/Mモード/10秒/F2.8/ISO 2500/インターバル撮影(1078コマ/撮影間隔40秒/タイムラプス動画On)

【デジタルシフト機能】

レンズの描写の特徴にパースペクティブ(遠近感)がある。特に広角レンズはその効果が顕著に現れ、レンズに近い被写体は大きく写り距離が離れて行くと小さく写る。建物に近づき広角レンズで見上げて撮影すると四角い建物が上すぼまりの台形に写ってしまう現象です。その歪みを補正するのが「デジタルシフト」機能。カメラ内で簡単に調整して撮影することができます。

【デジタルシフト撮影 “Off”】

杉の林を広角レンズで仰ぎ見ながら撮影。樹々が内側に傾いた描写となっていることがわかる。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II

28mm相当*/Aモード/1/10秒/F8.0/ISO 400/-0.3EV

【デジタルシフト撮影 “On”】

内側に倒れ込む描写をメニュー内スライダーを動かし垂直な描写になるように補正。

違和感無い林を表現する事ができた。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II

28mm相当*/Aモード/1/10秒/F8.0/ISO 400/-0.3EV

【デジタルシフト撮影 “Off”】

30m程の氷瀑。上部から太い氷柱になっており存在感がある。バックスペースが無く見上げる角度で撮影するしかなかった。そのため氷柱下部は太く上部は細く描写され肉眼で見た迫力とは異なってしまった。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

18mm相当*/Aモード/1/320秒/F8.0/ISO 200/-0.7EV

【デジタルシフト撮影 “On“】

氷柱を起こすようにデジタルシフトを操作。不自然にならないように上すぼまりを若干残している。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

18mm相当*/Aモード/1/320秒/F8.0/ISO 200/-0.7EV

操作メニューのデザイン統一

望遠レンズで撮影している最中に「今すぐ広角でも撮りたい!」と思った経験がありませんか。高倍率ズームレンズを使えば対応できますが、開放F値などの問題から、やはり広角用と望遠用のレンズを使い分けたくなるものです。そこで選択肢となるのがカメラ2台持ち。しかし、上位機種を2台そろえるのはコスト的に負担が大きくなります。そんな方には、メインには上位モデルを使い、サブカメラとしてOM-5 Mark IIの活用をおすすめします。

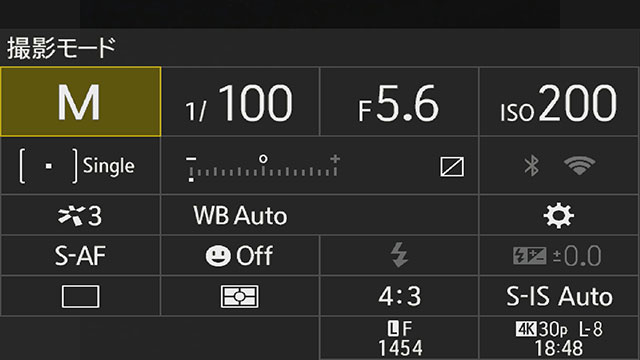

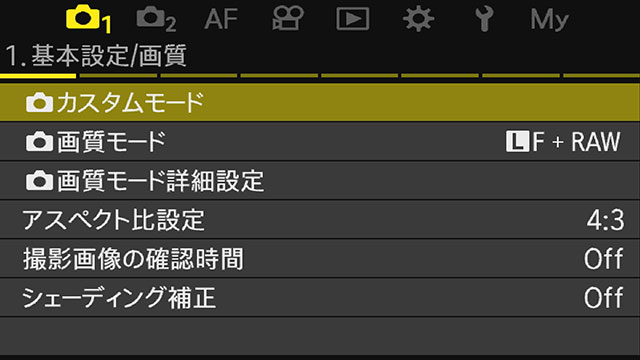

OM-5 Mark IIはスーパーコントロールパネルやメニューのデザイン・操作性がOM-1 シリーズやOM-3と統一されており、両機を併用しても違和感なくスムーズに操作できます。コストを抑えつつ、快適な2台体制を実現できます。

スーパーコンパネ画面

メニュー画面

USB Type-Cに対応

EUは充電コネクターをUSB Type-Cに統一すると発表しました。勿論OM-5 Mark IIの充電コネクターにはUSB Type-Cが採用されています。これでスマホもカメラも全て1本のケーブルで充電可能になりました。小さな端子1つの小さな出来事のように思えますが、これは画期的な進化と言えます。機材ごとに異なる端子のケーブルを持って行く必要がなくなったことは、とても便利と感じました。

まとめ

OM-5 Mark IIは、「写真が第一の趣味ではないけれど、スマホ撮影では物足りない」と感じている“こだわり派”にぴったりのカメラだと思います。特にアウトドアライフを楽しむ人にとっては、最高の相棒になるはずです。

私は、発表前のOM-5 Mark IIとOM-1 Mark IIを併用しながら撮影を楽しんできました。画質への不満は感じていません。むしろ小型軽量なボディーのおかげで、これまで以上に様々なチャレンジができ、結果的に自分の表現力が向上したと感じています。

「第一の趣味」を思い切り楽しみながらOM-5 Mark IIで“記録”から“アート”へと趣味と写真の楽しみ方を広げて欲しいですね。

その他 作品

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIの高倍率ズームレンズを使用し撮影。

このレンズ1本で、焦点距離28mm相当*から300mm相当*までカバーするので、小型軽量ボディーのOM-5 Mark IIとの相性もよく便利なレンズだ。

ブロッケン現象。稜線上で太陽光線の先に霧などがあると現れる現象。

光の屈折で現れる七色の輪が複数現れるのは始めて見た。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

56mm相当*/Aモード/1/160秒/F8.0/ISO 200/-0.7EV

アルプスの秋は短く色鮮やかな紅葉に出会うのはタイミングが難しい。その対策は頻繁に登山をするしかない。小型軽量のOM-5 Mark IIは身体への負担も少なくて激しい登山でも撮影に躊躇はない。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

24mm相当*/Aモード/1/13秒/F8.0/ISO 200/-0.3EV

太陽が西の稜線に隠れ夜の帳が下りるが撮影はこれで終わりではない。日没時間から凡そ30分~60分、空が紅く染まることがあるからだ。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

36mm相当*/Aモード/1/5秒/F5.6/ISO 200/-0.3EV

何気ない散歩先で思わぬ被写体に出会う事がある。だからカメラは絶えず持ち歩きたい。カバンに無理なく入るOM-5 Mark IIは日常でも重宝するカメラなのだ。

OM-5 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO

300mm相当*/Aモード/1/100秒/F4.0/ISO 400/+0.7EV

*35mm 判換算値

記事内で使用した機材

秦 達夫

長野県飯田市遠山郷(1970年4月20日生まれ)。自動車販売会社・バイクショップに勤務。

後に家業を継ぐ為に写真の勉強を始め自分の可能性を感じ写真家を志す。

写真家竹内敏信氏の助手を経て独立。故郷の湯立神楽「霜月祭」を取材した『あらびるでな』で第八回藤本四八写真賞受賞。同タイトルの写真集を信濃毎日新聞社から出版。

写真集『山岳島_屋久島』『RainyDays屋久島』『Traces of Yakushima』

エッセイ『雨のち雨ところによっても雨_屋久島物語』他多数。

小説家・新田次郎氏『孤高の人』の加藤文太郎に共感し、『アラスカ物語』のフランク安田を尊敬している。

日本写真家協会会員・日本写真協会会員・Foxfireフィールドスタッフ

日本写真芸術専門学校講師