写真家 喜多 規子 × M.ZUIKO DIGITAL

ED 50-200mm F2.8 IS PRO ~高性能望遠ズームレンズで表現する自然風景~

掲載日:2025年09月10日

掲載日:2025年09月10日

はじめに

満を期して登場した高性能望遠ズームレンズ、M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROを一足早く使わせていただきました。このレンズは、ズーム全域で高画質を実現してくれるのみならず、操作性の細部に至るまで細かい配慮が感じられました。35mm判換算だと、焦点距離100-400mm相当*をカバーし、ズーム全域で絞りF2.8の明るいレンズになっています。また5軸シンクロ手ぶれ補正に対応し、ボディーと強調して最大7.0段[1]の手ぶれ補正効果を発揮し、手持ち撮影の強い味方となります。このレンズはまさに唯一無二のスペックを実現した望遠ズームレンズと言えるでしょう。

このレンズを持って桜撮影に訪れました。雨あがりの翌朝、山並みから霧が漂い、川霧も発生して幻想的でした。レンズ越しにファインダーを覗くと、逆光に輝く桜が浮き上がり、沸き立つ霧に臨場感も感じられました。撮った写真を実際にプリントしてみてもヌケの良い描写力に驚きました。

桜の露出に合わせると少し霧が白く飛びがちなので、コンピュテーショナル フォトグラフィのライブGND機能を使って仕上げています。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

166mm相当* Mモード 1/1250秒 F5.0 ISO 400

ライブGND(ND02/Soft)

山並みに朝日が当たり、ピンク色の枝垂れ桜の背景が輝きました。風がなかったので手持ちハイレゾショットで撮影したのですが、花びらの一枚一枚がとても繊細かつ立体的に解像されていました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

222mm相当* Mモード 1/80秒 F5.6 ISO 400

手持ちハイレゾショット

テレコンバーターとの組み合わせで100〜800mm相当*までの超望遠域をカバー

先にも述べたように、今まで望遠ズームレンズというと主にM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROを使っていましたが、焦点距離300mm相当を越える超望遠域が必要な時は、1.4倍や2倍のテレコンバーターを装着するか、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISにレンズ交換をして対応していました。自然風景撮影における大体のシーンでは、焦点距離400mm程度までの風景を切り取ることが多いので、このレンズは望遠端が400mm相当*なので、わざわざテレコンバーターを装着する手間が省け、使い勝手がとても良くなりました。またズーム全域で絞り値F2.8通しで使えることで、周りの背景を柔らかくボカしたい場合に表現の幅を広げてくれます。さらに1.4倍のテレコンバーターを使うと560mm相当*の焦点距離、2倍のテレコンバーターを使うと800mm相当*までの焦点距離となり、ほとんど画質を損なわず切り取ることができます。自然風景の撮影では、立ち位置が崖っぷちで、それ以上前に出ることができなかったり、立ち入り禁止場所であったり、その場所からしか撮影できないことも多く、また太陽や月などを大きく捉えたい時には、テレコンバーターが活躍する機会が増えそうです。

焦点距離100mm相当*で撮影。

枝ぶりの良い山桜に小ぶりの山桜を添えて、山を背景にブルートーンで幻想的に表現しました。山桜の花びらの1枚1枚はもちろんのこと、背景の山までヌケの良い描写が朝の空気感まで表現されています。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

100mm相当* Mモード 1/6秒 F5.6 ISO 400

焦点距離400mm相当*で撮影。

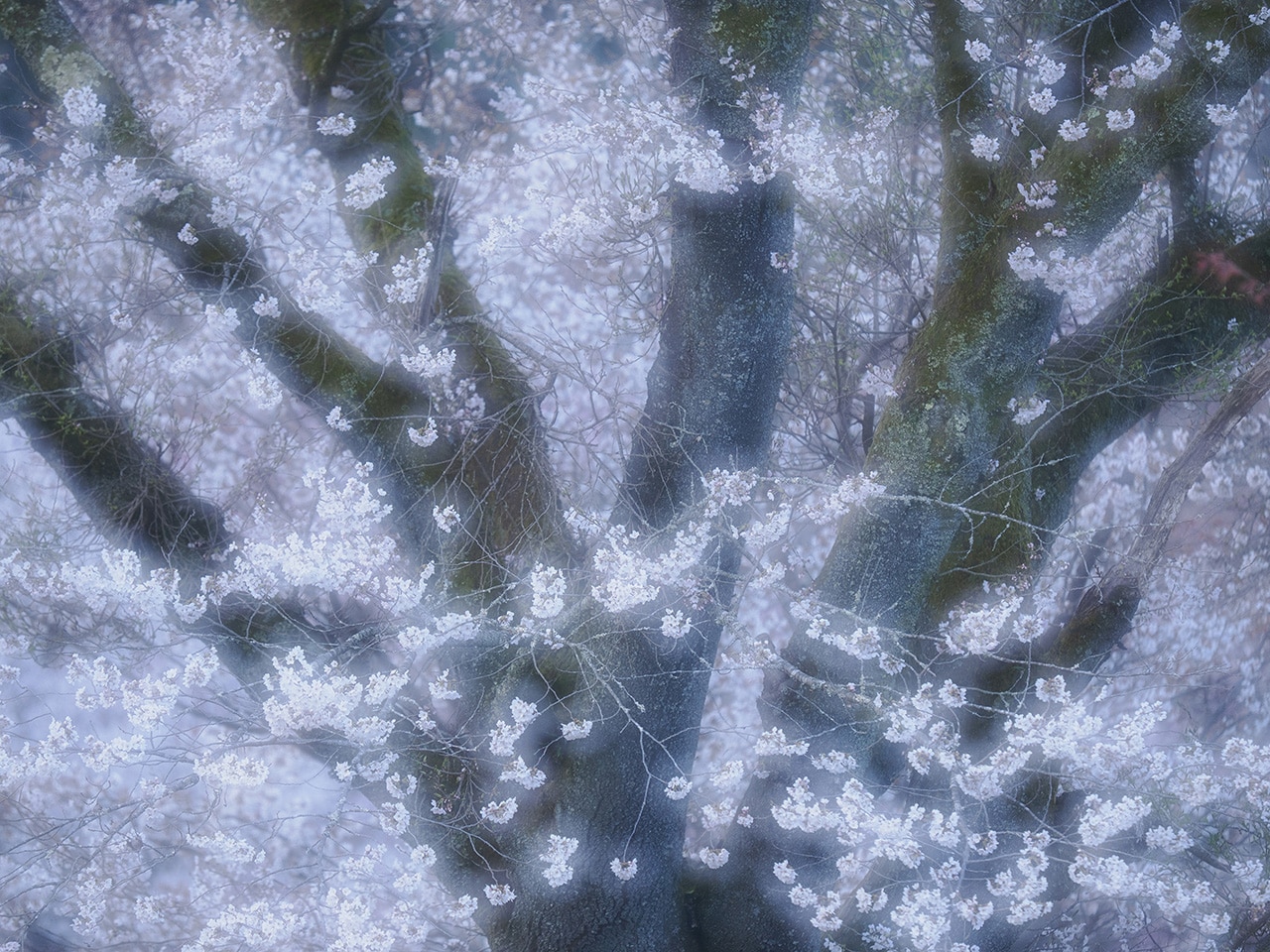

上の写真から立ち位置を少し左に移動して、放射状に広がった桜の幹の部分だけを切り取りました。黒い幹に浮かぶ桜をカメラの多重露出機能を使い柔らかく幻想的に表現しました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

400mm相当* Mモード 1/60秒 F2.8 ISO 400

多重露出

焦点距離242mm相当*で撮影。

山肌に咲くソメイヨシノと山桜、芽吹いた新緑が逆光に輝いていたので、バランス良く切り取りました。露出を切り詰めることで背景を暗く落とし、浮かび上がらせるように撮影し、春の三重奏をイメージしました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

242mm相当* Mモード 1/125秒 F9.0 ISO 200

焦点距離400mm相当*(35mm判換算)で撮影。

朝一番の光が当たった山を背景にソメイヨシノの枝ぶりの良い部分を切り取り、明るめの露出で仕上げました。花の立体感はもちろんのこと、背景のボケ感も柔らかく美しく描写されました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

400mm相当* Mモード 1/200秒 F3.2 ISO 400

2倍のテレコンバーターを使用し、焦点距離800mm相当*で撮影。

芽吹き前のダケカンバの幹が朝日によって真っ赤に染まりました。最大7.0段[1]の5軸シンクロ手ぶれ補正に対応しているので、800mm相当*の焦点距離でも手持ち撮影を可能にしてくれました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO + MC-20

800mm相当* Mモード 1/30秒 F5.6 ISO 400

取り回しが効く小型・軽量システム

本来ならこのスペックのレンズになるとそれなりの重さを想定しますが、三脚座なしのレンズ単体で1,075グラムと軽量で、OM-1 Mark IIとの組み合わせでも約1,700グラムで、見た目以上に軽い印象です。レンズ本体は白塗装になっていて、デザイン性にも高級感が感じられるだけでなく、熱がこもりにくいというメリットもあります。実際に手触りの上質感やピントリングの滑らかさから操作性も優れていると感じました。さらにインナーズームによって重心変化を最小限に抑え、長時間の撮影にも疲れを感じず、自然の中での被写体探しにも集中できます。他社の同等クラスのレンズと比べてもこの軽さのレンズはないですし、過酷な環境下での撮影が多い自然風景に適した理想的なレンズです。

豪雪地の棚田では、やっと雪が解け、田植え前の田んぼに新緑が芽吹きはじめました。朝日が差し込み、新緑が萌黄色に輝き、また漂う霧に臨場感をプラスすることができました。この後この霧は瞬く間に消えてしまったので、車から降りてすぐこのレンズを装着したカメラだけを持ち出すことで決定的瞬間を捉えることができました。これも小型軽量システムの恩恵だと感じます。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

112mm相当* Mモード 1/400秒 F5.6 ISO 400

森の中でカタクリを撮影していたら、偶然カモシカに出合いました。このような咄嗟の出合いも、機動力を生かしてオートフォーカスをS-AFからC-AFに切り替え、AI被写体認識AFを犬・猫に設定することで、木陰から覗き込んでいるカモシカを捉えることができました。画角も望遠側の400mm相当*でピッタリはまり、絞りはF2.8に設定することで、手前の木と奥の木々はボケて、遠近感が感じられる画になりました。また拡大するとカモシカも毛並みの1本1本まで細かくシャープに描写されていました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

400mm相当* Mモード 1/2000秒 F2.8 ISO 800

望遠マクロ撮影が可能

OM SYSTEMのレンズは被写体に寄れるレンズが多いのですが、望遠ズームレンズでも最短撮影距離が0.78メートルと短く、望遠マクロ撮影ができるのも魅力的です。望遠端の焦点距離400mm相当*の最短撮影距離で撮影した場合の撮影倍率が0.5倍相当*となり、2倍テレコン使用で等倍相当*となります。また足元の風景も手持ちで真下にレンズを向けるだけでピントが合い、瞬時に撮影できます。

地面すれすれの位置から焦点距離400mm相当*(35mm判換算)で手前のカタクリの花を前ボケに使いながら、奥のカタクリの花を絞り開放で手持ち撮影しました。このように機材が軽量、かつ手ぶれ補正機能を備えているので、地面から数センチだけ浮かせて撮影するのも容易に対応できます。上のシベにオートフォーカス(AF)でピント合わせをしましたが、ピントの芯がファインダーからもはっきり確認でき、とろけるような優しいボケ感も得ることができました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

400mm相当* Mモード 1/800秒 F2.8 ISO 400

アウトドアで信頼できる防塵・防滴性能

このレンズはIP53の防塵・防滴、-10℃の耐低温性能を備えています。

また、レンズの前面にはフッ素コーティングが施され、傷や水滴が付きにくく、ホコリも寄せ付けないのも特徴の一つです。例えレンズに水滴が付着してもブロワーで簡単に吹き飛ばすことができます。

自然風景の撮影では雨の日は撮影日和であり、また滝では飛沫を浴びながら撮影することも多く、過酷な撮影状況でも安心感を与えてくれます。

山桜には霧の情景が似合うので、この日は雨が降るのを待って撮影に臨みました。予報通り雨が降り出し、しばらくすると山並みに霧が流れてくれました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

122mm相当* Mモード 1/30秒 F5.6 ISO 400

手持ちハイレゾショット

雨によって残雪が残る新緑のブナ林が幻想的な雰囲気に包まれました。霧が漂うことで奥行きが感じられ、雨にしっとりと濡れた木肌の模様も捉えることができました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

146mm相当* Mモード 1/3秒 F5.6 ISO 400

三脚ハイレゾショット

レンズフード

付属のレンズフード(LH-82C)には窓枠が設けられているので、C-PLフィルターの反射やコントラストの効果を調整するのに、わざわざレンズフードを外さなくても、窓枠からそのままクルクルと回しながら操作ができるのが大変便利です。

コンピュテーショナル フォトグラフィを使った撮影

OM SYSTEMのカメラにはPCなどを使用して実現していた合成技術をカメラ内で行うことができる色々なコンピュテーショナル フォトグラフィ機能が搭載されています。機種によって搭載されている機能に違いはありますが、 この機能を使用することで、表現の幅を広げることができます。コンピュテーショナル フォトグラフィ機能を使って撮影したいくつかの写真を紹介します。

手持ちハイレゾショット機能

※複数枚の画像を合成することにより、ノイズを約2段分改善し、圧倒的な高画素と低ノイズを実現する機能

4月に豪雪地で見られる「雪流れ」です。ダムに積もった雪が割れて雪解け水がダムに流れ込み、雪のかたまりとして水面に浮かび上がった情景です。圧縮効果によって雪のかたまりをダイナミックに表現できました。風がなく、雪のかたまりが動いていなかったので、手持ちハイレゾショット機能を使用して撮影しました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

146mm相当* Mモード 1/160秒 F5.6 ISO 200

手持ちハイレゾショット

ライブGND機能

※複数枚の画像を高輝度部と低輝度部で異なる合成を行うことで、美しい作品に仕上げる機能

この時期、北アルプスの山々には残雪が残り、ピンクの濃いしだれ桜を絡めて撮影しました。

桜の露出に合わせると朝日が差し込んだ北アルプスの山が飛んでしまうので、ライブGND機能を使用して桜と山の露出を調整しました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

146mm相当* Mモード 1/20秒 F5.6 ISO 400

ライブGND(ND08/Soft)

ライブコンポジット機能

※撮影経過を見ながらコンポジット(比較明合成)撮影ができる、光跡撮影に便利な機能

東の空に向けて八海山と星をライブコンポジット機能を使い撮影しました。月明かりによって残雪が浮かび上がり、望遠レンズで切り取ることで明るい星の色まで綺麗に描写してくれました。

OM-1 Mark II + ED 50-200mm F2.8 IS PRO

100mm相当* Bモード 30秒 F2.8 ISO 200

ライブコンポジット(比較明合成45コマ)

終わりに

M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROの登場で、瞬時の出合いを取り逃がすことなく、幅広い表現を助けてくれる心強い相棒になることを、今回の取材のあらゆるシーンで実感しました。 OM SYSTEMの代名詞となったシャープな描写力、強力な手ぶれ補正、防塵・防滴性能など、すべてを高いレベルで実現しています。これからもこのレンズを通して自然風景の魅力と大切さを伝えていきたいです。

*35mm判換算値

[1]CIPA規格準拠。2軸加振時(Yaw/ Pitch) 半押し中手ぶれ補正:OFF、使用ボディー:OM-1 Mark II、焦点距離:200mm

5軸シンクロ手ぶれ補正対応ボディー: OM-1 Mark II、OM-1、OM-3、OM-5 Mark II、OM-5、OM-D E-M1X Firmware ver.2.0、OM-D E-M1 Mark III Firmware ver.1.2、OM-D E-M1 Mark II Firmware ver.3.4、OM-D E-M5 Mark III Firmware ver.1.3以降(2025年9月現在)

喜多 規子

公益社団法⼈⽇本写真家協会会員。

公益社団法⼈⽇本写真協会会員。

写真家、前川彰⼀⽒に師事。

⽇本国内の⾃然⾵景をテーマに光・ ⾊・フォルムを⾒つめ表現する。

アマチュア時代、多数のカメラ誌の⽉例コンテストにてグランプリや年度賞を受賞後、フリーとして活動。

写真集に『MOMENT』(⽂⼀総合出版)、『FORME』(⾵景写真出版)、『桜 ー刹那と 永遠ー』(⽇本写真企画)、著書に『光で彩る四季の風景写真表現』(日本写真企画)がある。