OM-3 × 写真家 中藤 毅彦 スタイリッシュなデザインと自在なイメージの創造が魅力の新鋭機、OM-3

掲載日:2025年02月06日

掲載日:2025年02月06日

新しいOM SYSTEM OM-3を初めて手に取った一瞬、明らかな既視感を覚えて目を疑った。そして、すぐに「なるほど…そう来たか」と、合点がいってニヤリとしている自分がいた。

そう、このカメラのデザインは1970年代のフィルムカメラの名機オリンパスOM-1をリスペクトしているのである。

僕自身、長年のフィルムOMの愛用者で、今現在もフィルムカメラのOM-1やOM-2、また幻とも言われるM-1も所有しているので、このデザインコンセプトがすぐに分かった。

それも、中途半端な再現度ではない。フィルムカメラOM-1の、あの特徴的なペンタプリズムの鋭角フォルムや、ダイヤル部のキラキラしたダイヤカットの質感まで変わらない美しさを再現したこだわりに嬉しくなった。

これは、フィルム時代からの伝統あるOMという名前を冠した、小型軽量システムカメラとしての原点回帰であると言っても過言ではない。

質感やデザインも含めて「物」としての所有する喜びを伴った、新たな価値観のミラーレス一眼の幕開け宣言と理解した。

姿はどこから見てもフィルムカメラのOM-1なのに、名前がOM-3なのは奇妙だが、これは現行OM SYSTEMのフラッグシップ機OM-1 Mark IIで、既にその名前を使っているからであろう。

極限まで高性能を追求したモダンデザインのフラッグシップ機OM-1 Mark IIと、原点回帰のOM-3、ユーザーの嗜好によって選択可能な双頭のフラッグシップとも言えるラインナップが完成した事は大きい。

フィルム時代のOM-3や外装をチタン化したOM-3tiは、当時としても堅実な設計の機械式シャッターを装備したこだわりの名機で、現在でも中古市場でマニアに人気があり、大変な高値で取引されている。

OM-1の名称に空きが無かった為かもしれないが、プレミアムな人気機種であるOM-3の名を引き継いだ事は、結果的に高機能とデザイン的な趣味性の高さを両立した新鋭機に相応しい判断だと感じる。

クロームメッキを思わせるシルバーペイントのクラシカルな出で立ちも大変良く似合っているが、別バージョンとしてOM-3tiリスペクトのチタンカラーやフィルムカメラOM-1ブラック風のピアノブラックのバージョンが有っても格好良いかも知れない。

写真家 中藤 毅彦

今回の中藤 毅彦さんのメイン機材

外装の仕上がりの良さからついデザインの話に熱くなってしまったが、機能面も見ていきたい。

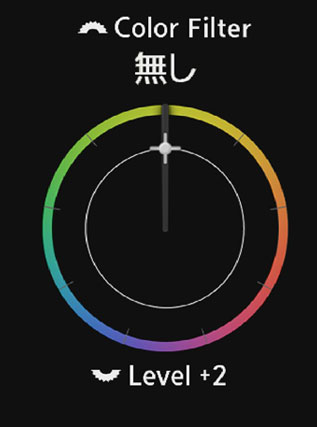

手に取ってみてまず気がつくのが、カメラ前面にあるフィルム時代にはセルフタイマーが設置されていた部分に配置された「クリエイティブコントロールダイヤル」である。

これは、かつて名機PEN-Fに装備されていた機能と操作ダイヤルの復活と言えるが、未だこの機能のモノクロ表現の美しさに魅せられてPEN-Fを愛用し続けている自分にとって何より嬉しい驚きであった。

PEN-Fのプロファイルコントロール機能は時代を先取りした画期的な機能であったのだが、当時はまだユーザーの理解が追いついていない部分があったからかもしれない。

現在、中古市場でも引き合いがあるのは、今になって改めてプロファイルコントロール機能を始めとしたカメラのコンセプトの価値が理解され、認められたという事であろう。

PEN-Fは言わば早すぎた名機だったのかもしれない。

OM-3は、かつてフィルム時代のハーフサイズカメラをデザインモチーフとしたPEN-Fとはスタイルは全く違うが、機能面や使い心地で見るとPEN-Fの後継機と言ってもいいのではではないか?というのが使用して実感した自分の見解である。

E-P7のカメラ前面には「プロファイルコントロールレバー」が搭載されているが、アートフィルター機能については、モードダイヤル操作やピクチャーモードから切り替える仕様となっている。

これまでの使用経験から断言出来るのだが、このカメラをヘビーに使う程にクリエイティブ機能が集約されているダイヤルが大変便利な事に気がつかされるのだ。

個人的な話になるが、自分の作品のほとんどはモノクロで撮影しているのだが、プライベートな記念写真や日常の記録などはカラーで撮っている。

いくつかのボタンを押しながら画面を呼び出してのモノクロとカラーの切り替え操作は正直煩わしい時がある。

ボタンと液晶画面で階層を探るのではなく、物理的なダイヤルがあることにより、切り替えた途端に自分自身の脳内も切り替わる様なメリハリの良さがある。

例えば、家族旅行やイベントの際、普通にカラーで撮影している時に、予期せぬ被写体と出くわして急にモノクロで作品的に撮りたくなった時、ワンタッチでモノクロに切り替えられるこのクリエイティブダイヤルが本当に有り難い。また、一風変わった効果を求めて「アートフィルター(ART)」機能を使いたくなった時にも簡単に呼び出せるのは使いやすい。

クリエイティブダイヤルで切り替えた後は、カラー、モノクロ共に更に細かい部分まで好み合わせた画質の設定を撮影と同時進行で追い込む事が出来るのが、プロファイルコントロール機能の優れた特質である。

僕の場合は、圧倒的にモノクロプロファイルコントロール機能を使用しての撮影が多いのだが、まず4つのプリセットから好みのものを選択する。

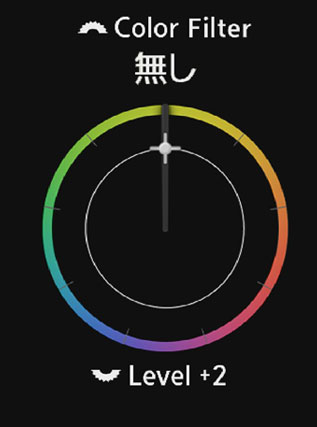

「モノクロプロファイル(MONO)」機能

MONO1:標準(モノトーン)/ それぞれの設定がデフォルトの±0

MONO2:クラシックフィルム モノクロ/ モノクロフィルム風の作品になるプリセット

MONO3:クラシックフィルム IR/ 赤外線フィルムのような効果が得られるプリセット

MONO4:クラシックフィルム ローコントラスト/ コントラストを抑え、柔らかい印象に仕上げるプリセット

その上で、「カラーフィルター」「ハイライト&シャドウ」「シェーディング効果」「シャープネス」「コントラスト」「調色」「粒状フィルム効果」といった細かい設定を駆使して自分好みのオリジナルな画質を得る事ができるのである。

カラープロファイルも同様に、4つのプリセットから基本となる好みのプロファイルを選択し、「彩度」「ハイライト&シャドウ」「シェーディング効果」「シャープネス」「コントラスト」を調整していく。

「カラープロファイル(COLOR)」機能

COLOR1:標準(Natural)/ それぞれの設定がデフォルトの±0

COLOR2:クロームフィルム リッチカラー/ 渋みと濃厚感のある色調を得られるプリセット

COLOR3:クローム ビビッド/ 彩度が高く、濃厚な発色のフィルム風の効果が得られるプリセット

COLOR4:クローム ソフトトーン/ 淡く柔らかい色調を得られるプリセット

言葉で書くとややこしく思えるが、実際は撮影の際に効果を確かめながら直感的に操作出来るので、慣れてしまえば特に難しいことはない。

モノクロプロファイル、カラープロファイル共にデフォルトのプロファイル1~4から選択するだけでも十分に完成された画質になるので、必ずしも多くの項目を設定する必要はなく、自分にとって意味のある項目だけ選んで設定すればそれで良いのである。

また、クリエイティブダイヤルにある「カラークリエーター(CRT)」機能に設定すれば全体を好みの色相に合わせたカラー調整をすることも可能だ。

プロファイルコントロールの設定は、何が正しいという正解値はなく、各々の生理的な感覚に合ったプロファイルを育て、使い込むうちに自ずと自分自身の正解値が見えてくるのが楽しいのだと思う。

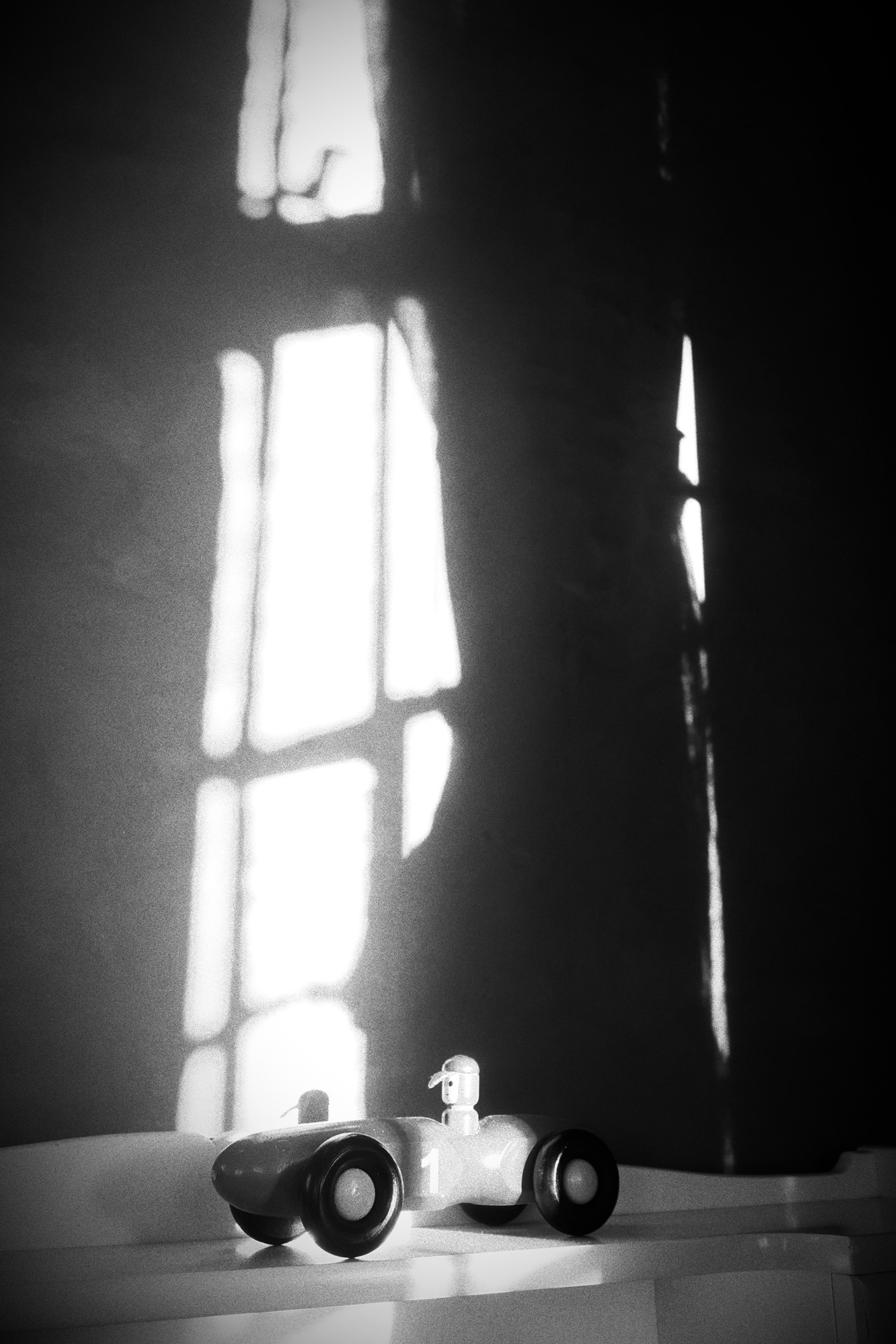

これまで、PEN-Fや新しいOM-3のモノクロプロファイル機能を駆使して多くの作品を撮影したが、明るさなどの微調整の他は、ほぼそのままで印刷物や展示に使える満足のいく画像を得る事ができた。

もちろん、こうした作業を撮影後に画像編集ソフトでRAW現像するという方法もあるが、現場で撮影しながらリアルタイムで、作品画像を作り込んでいくダイレクトな感覚こそが、この機能ならではの醍醐味だと思う。

あくまで個人的な考えであるが、これからのカメラはこうした方向に進化し、撮影後の煩わしいPC作業を排していくのではないだろうか?

そうした意味でも、プロファイルコントロール機能がOM-3に搭載された事の意義は大きいと感じる。

さて、実際にOM-3で撮影しての使用感であるが、これがすこぶる良いのである。

持った時の大きさや重さは適度にコンパクトで手に馴染み、金属感も心地よく、まるでフィルムのクラシックカメラを手にした時の様な感覚となり、撮る気分も高めてくれる。

独立したダイヤルやレバーを多く配置した操作性は直感的なコントロールが可能で、操作に迷わず撮影に専念できるのが有り難い。

最新のカメラでありながら、どこか懐かしいアナログ的な風情は、僕の様にフィルム時代から育った世代には安心感を与え、若者世代は新鮮なレトロ感覚と感じるだろう。

ストリートをスナップしていても自然に街に馴染む外観と言える。これは以外と大切な要素なのである。

また、実用的な側面ではボディーが防塵・防滴(IP53対応)となっている事は非常に重要なアドバンテージと言えるだろう。

恥ずかしい話であるが、僕は過去にカメラを2台、水で駄目にしてしまったことがある。

無論これはカメラに問題があった訳ではなく、防塵・防滴ではないボディーで無茶な使い方をした自分が全面的に悪いのであるが、水による故障を気にしないで撮影に集中できるのは大変有り難い。

今回、敢えてかなりの土砂降りの雨の中でもスナップに挑戦してみたのだが、カメラはびしょ濡れとなっても動作に全く問題なく、安心して撮影することが出来た。

ところで、OM-3に合わせるレンズであるが、このカメラには、あまり大げさなレンズよりも単焦点のレンズや小振りなズームレンズが粋で似合うと思う。

今回の撮影では、「M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO」の他、新しくリニューアルされた、「M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II」と「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II」の組み合わせで使用した。

新しい「II型」の17mmと25mmレンズは、小型軽量でありながら防塵・防滴仕様になったので、荒天時のスナップ撮影でもOM-3との相性は抜群である。

個人的には、今まで17mm F1.8 の「I」型を随分愛用してきたが、防塵・防滴仕様の「II」型に買い替えようと思う。

さて、OM SYSTEM OM-3に相応しいユーザー像はどんな層であろうか?

軽快な操作性から、都市を彷徨するストリートスナッパーや、国内外の街や自然を愛する旅人に最適なカメラだと感じる。

普段は中判やフルサイズをメインで使う、道具にこだわりを持ったプロやハイアマチュアのサブ機としても良いだろう。

デザインと質感の良さはファッションに敏感な若者や女性にも受け入れられる筈だ。

ミュージシャンやデザイナーといったアーティストが持つセンスのある道具にもなりそうである。

そして、僕の様にPEN-Fに愛着がある人はもちろん、自分のカラーやモノクロ表現に拘り、愉しんできた者にとって、待ち望んだカメラと言えるだろう。

自分の新たな可能性を広げることができる魅力的なカメラの登場である。

*35mm 判換算値

中藤 毅彦

1970 年東京生まれ。

早稲田大学第一文学部中退。東京ビジュアルアーツ写真学科卒業。

作家活動と共に東京•四谷三丁目にてギャラリー・ニエプスを運営。

都市のスナップショットを中心に作品を発表し続けている。

国内各地の他、東欧、ロシア、キューバ、中国、香港、パリ、ニューヨークなど世界各地を取材。

国内外にて個展、グループ展多数開催。

第29回東川賞特別作家賞受賞。第24回林忠彦賞受賞。